より良い医療を支えるために人事課を率いる

質の高い医療を提供するためには、優れた医療設備や最新の治療技術だけでなく、そこに携わる「人」の存在が欠かせない。その「人」ひとりひとりが安心して働ける環境があってこそ、やりがいを持って生き生きと業務に取り組むことができ、患者の安心と信頼につながる。こうした職場環境の整備や人材育成を担い、大分中村病院の成長を支えているのが「人事課」だ。

「安心して働ける環境づくり」を目指し、日々奮闘する人事課を率いるのは課長、山中祐子。勤続10年以上のベテランで、病院全体の成長を支えるための人材戦略において中心的な役割を担う。

病院にとって最適な人材の採用、職員一人ひとりが成長できる環境を整える人材育成、働きやすさを追求する職場環境の改善など、その仕事は多岐にわたる。時には職員の悩みに耳を傾け、よりよい職場環境を築くために相談役となり、時には、病院にとって必要な人材を求め、県外まで足を運ぶ。

日々忙しく奮闘する山中は、ホテル業界からキャリアをスタート。ブライダルコーディネーターとして100組ほどの結婚式を担当した。その後総務課を経て、人事として採用や職員のサポートに注力。採用に携わる中で、夢を持ちまっすぐに未来を描く学生たちとの交流から刺激を受けることが多かった山中は、人事の仕事に魅力を感じ、ずっと人事に関わっていきたいという想いは強くなっていった。

そんな中、転職を考えていたタイミングで、知り合いから「病院における人事」に関わる総務との話を聞き、医療という特殊な現場に対する不安も大きかったが、新たな環境で働くことを決意した。

障がい者雇用を支える人事の役割とは

医療現場はこれまでと全てが違った。

病院には多くの職種があり、それぞれの立場や考え方にも違いがある。「医療現場は常に多忙で、業務の負担も大きいです。その結果、メンタルの不調を抱える職員が非常に多い職場だと感じました」と当時を振り返る。日々、患者の命や健康と向き合う中で、職員自身の心身の健康を守る責任を改めて実感した。

そんな中、まず取り組んだのが障がい者雇用だった。当時、大分中村病院は「障がい者雇用率2.5%」を達成するため、障がい者雇用には積極的だったが、職員の高齢化に伴い、一気に人材不足が進む懸念があった。

そこで、身体障がい者だけでなく、精神(発達)や知的障がいのある人材雇用にも注力する必要があると判断。より幅広い人材を受け入れるために、勉強会や研修に積極的に参加しながら、受け入れ体制の整備を進めていった。

障がい者雇用を進めるうえで大きな課題となったのが「業務の洗い出し」。病院という環境で、ひとりひとりの障がいの特性に応じた適切な業務を見極めることが不可欠となる。

病院内で適切な業務を見極めるだけでなく、希望する1日5~6時間の勤務時間を確保することも難しかった。はじめは各部署に依頼しても消極的な反応が多かったが、大分障害者職業センターのカウンセラーと連携し、アンケート集計や納品確認など短時間の業務を細かく組み合わせることで、1日のスケジュールを確保。この経験を通じて業務の組み立てノウハウを習得し、現在は病院内で独自に業務を整理しながら、1日5~6時間の勤務環境を整備できるようになった。

現在、事務サポートやシステムエンジニア補助、設備管理、駐車場誘導、院内清掃など、あらゆる場所でそれぞれの強みを活かしながら活躍する。障がい者雇用は、単なる法定雇用率の達成ではなく、個々の能力を活かした組織全体の活性化につながっている。

障がい者雇用と職員の架け橋として

昨年は、新たな試みとして、障がい者雇用職員への理解を深めるために、職員との交流会を開催。参加者は自身の仕事や趣味、今後の目標を発表し、知らなかった一面を院長や多くの職員が知る機会となった。顔見知りが増えたことで、職場内でのコミュニケーションも活発に。自然に挨拶を交わすようになり、職場の雰囲気もより温かいものに変わった。

また、「パソコンが苦手だからもっと練習したい」「挨拶をしっかりできるようになりたい」といった具体的な目標が参加者から次々と挙がり、その前向きな姿勢に職員たちも刺激を受けるほどだったいう。交流会は、互いにとって学びの多い貴重な機会となり、今後も継続していきたい取り組みのひとつとなった。これは、大分県の医療機関では、数少ない先進的な取り組みとして、他企業からも注目され、大きく評価されたという。

現在山中は、これまでの経験と企業在籍型ジョブコーチの資格を活かして、講師としても活動しており、他の病院や企業に向けて障がい者雇用に関するサポートを行っている。

「障がい者雇用の取り組みを進めたことで、安定した雇用環境が整い、一定の成果が出ていると感じています。この活動を通じてネットワークが広がったことも、大きなやりがいにつながっています」と笑顔で話した。

より良い医療提供のため、自分らしく元気に働ける職場へ

障がいの有無にかかわらず、人事課では相談窓口を設け、悩みを抱える職員ににも対応する。「職場に馴染めない」「人間関係がうまくいかない」「職場環境への不満」など、その相談内容はさまざまだ。「ただ話を聞いてほしい」というケースもあれば、「相談できてよかった」と感謝されることもあるという。

また役職のある職員は、部下からの相談を受ける立場のため、自分自身の悩みを誰に話せばいいのか分からないことも少なくない。窓口ではそうした上層部の声にも耳を傾けるようにしている。「“誰かが話を聞いてくれる”というだけで気持ちが軽くなることもあります。そのため、“まずは話を聞く”という姿勢を大切にしながら、職員が安心して働ける環境づくりに努めています」。

特に気にかけているのは、過去に面談した職員やメンタル不調で休職・復職した職員、中途採用の職員だ。廊下や院内で見かけたときには、「最近どうですか?」など、なるべく声をかけるようにしているという。さりげない声かけを通じて、話すきっかけを作ったり、「一人じゃない」「誰かが気にかけているよ」という安心感を届けられるよう努める。

休職中の職員においては、そのまま退職してしまわないように、配置換えや時短勤務など、復帰しやすい環境づくりも重要な任務だ。復帰に向けて、大分障害者職業センターで実施する「リワーク支援」への参加もサポートする。その支援のひとつでもある認知行動療法は、考え方を少しずつ前向きに整えていくプログラム。グループワークでは、参加者同士が悩みを共有し、「自分だけが大変なのではない」「同じような経験をしている人がいる」と実感することで、気持ちの整理がしやすくなるという。こうした支援を活用しながら、安心して職場復帰できる環境づくりを進める。

様々なケアに尽力する山中だが、その背景に大きくあるのは、患者への想い。患者に安心して治療やリハビリに取り組んでもらうためにも、職員が自分の健康を大事にし、自分らしく元気でいることが何よりも重要だというのが山中の考えだ。

「患者さんは、体の痛みや体調不良、精神的な不安を抱えて来院されるため、決して気分が良い状態とは限りません。周囲の対応や雰囲気が気持ちに大きく影響を与えます。対応する職員が暗い表情をしていたり、元気がなかったりすると、患者さんはさらに不安な気持ちになるでしょう。だからこそ、職員自身が心身ともに健康で、明るく前向きでいることが大切なんです」とその信念は強い。

健康経営に向けて様々な取り組みを推進

さらに自身の信念のもと、「職員の健康」を目指して取り組んだのが、健康診断の受診率の向上だ。健康診断は職員の健康管理の基本。数年前までは、院内の健康診断では内容が不十分で受診率も低いことが課題だった。そこで外部の産業医を迎え、職員の保健指導を充実させた。外部の医師は丁寧に話を聞き、ストレスチェックや健康診断を通じて体調不良の早期発見をサポート。守秘義務も徹底されており、安心して相談できる環境が整った。この取り組みにより、健康診断の受診率は100%に近づき、健康経営の推進にもつながっている。

さらに衛生管理者の資格を取得した山中は、2018年に発足した安全衛生委員会の立ち上げに従事。その中で、ストレスのセルフケア講習や健康管理に関する講習会を継続的に実施し、職員が自発的に自身の体調不良に気づける環境を整えていきたいと考えている。

「自己啓発の促進や職員のストレス軽減にも力を入れ、働きやすい職場づくりに貢献したい。ストレスをため込まない環境を整えることが、離職防止にもつながり、“職員が元気に働き続けられる職場”につながります」と意気込みを語った。

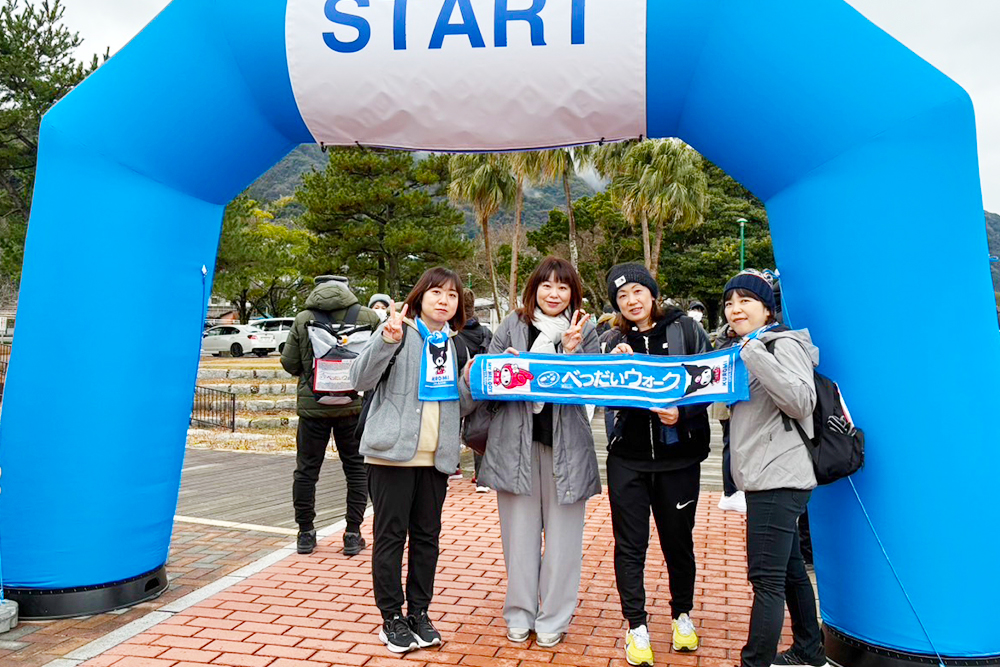

人事課として、山中はより良い人材の確保にも積極的に取り組む。新卒採用においては、九州から山口・愛媛など県外まで足を運び、看護学校を訪問したり、就職合同説明会にブースを出展するなど、採用活動の幅を広げている。さらに採用サイトやSNSを活用してアピールの強化も推進中だ。

面接の際は、学生たちが描く夢や目標に触れることで、毎回感動し、初心を再確認していると言う山中は「パワーをもらえるし、初心に戻れるんです。こういう気持ちでいなきゃいけないな」と楽しげに語った。

患者に寄り添い、責任を持って仕事に取り組める人材を採用し、その「人」をサポートすることに全力を尽くす山中。その仕事への情熱と使命感は、病院を支える確かな力となっている。

【看護師募集】

現在、病棟で働いていただける看護師を募集しています。エントリーの前に、資料請求や病院見学をご希望の方は、以下のページよりお気軽にお申し込みください。